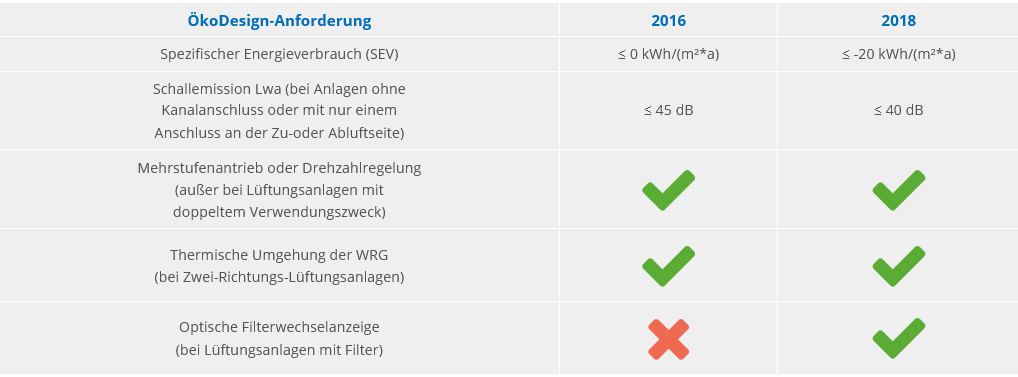

Die EU regelt seit 2016 mit der ÖkoDesign-Richtlinie für ihre Mitgliedsstaaten, welche Grundvoraussetzungen Wohnungslüftungsgeräte mitbringen müssen. Im Jahr 2018 hat sie die Anforderungen verschärft.

Welche Regeln gibt die ÖkoDesign-Richtlinie der EU vor?

Die aktuellen Voraussetzungen laut ÖkoDesign-Richtlinie der EU

Seit 2016 sind die EU-Verordnungen 1253/2014, in der die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Lüftungsanlagen geregelt sind, und 1254/2014, in der die Kennzeichnung des Energieverbrauchs von Wohnungslüftungsgeräten geklärt werden, wirksam. Hersteller müssen laut EU-Gesetzgebung die meisten Wohnungslüftungsgeräte mit einem Ökodesign-Label versehen und über die Kennwerte der Geräte offen informieren. Im Sinne der umfassenden Information über Wohnungslüftungsgeräte in unserem Infoportal Wohnungslüftung informieren wir seit 2016 auf den Geräteseiten über das Ökodesign und die jeweiligen Labels.

Mit dem Jahreswechsel auf 2018 verschärften sich die Anforderungen an Wohnungslüftungsgeräte laut dem Anhang II der Verordnung Nr. 1253/2014 weiter. Seit dem 01. Januar 2018 gelten demnach folgende spezifische Anforderungen:

a) der für durchschnittliches Klima berechnete spezifische Energieverbrauch darf nicht mehr als –20 kWh/(m²·a) betragen,

b) bei Geräten ohne Kanalanschlussstutzen, einschließlich solcher, die entweder an der Zuluft- oder an der Abluftseite mit einem Kanalanschluss ausgestattet werden sollen, darf LWA höchstens 40 dB betragen,

c) alle Lüftungsanlagen, außer solche mit doppeltem Verwendungszweck, sind mit Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung auszustatten,

d) alle Zwei-Richtungs-Lüftungsanlagen müssen über eine Einrichtung zur thermischen Umgehung verfügen,

e) Lüftungsanlagen mit einem Filter sind mit einer optischen Filterwechselanzeige auszurüsten.

Wohnungslüftungsgeräte, die mit den verschärften Anforderungen des Ökodesign nicht konform sind, dürfen nicht mehr in der EU vertrieben werden. Im Folgenden erklären wir die einzelnen Anforderungen.

Senkung des maximal erlaubten spezifischen Energieverbrauchs (SEV)

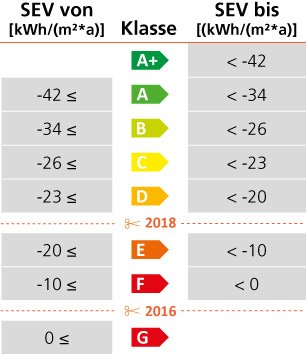

Der spezifische Energieverbrauch (SEV) der kontrollierten Wohnungslüftung ist der wichtigste Kennwert auf den Ökodesign-Labeln. Basierend auf dem SEV bei durchschnittlichem Klima, wie es zum Beispiel in Deutschland vorwiegt, werden Geräte in Energieeffizienzklassen von A+ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) eingeteilt.

Zur Berechnung des SEV berücksichtigt die umfassende Formel dabei neben Umweltfaktoren und physikalischen Eigenschaften verschiedene Merkmale und Konfigurationen des Lüftungsgerätes. Die spezifische elektrische Eingangsleistung des Gerätes sowie die Rückgewinnung von Heizenergie des in das Lüftungsgerät integrierten Wärmeübertragers sind die wichtigsten Variablen.

Zudem spielen die Art des Wärmeübertragers (rekuperativ oder regenerativ), die Regelung des Ventilators, die Art der Steuerung des Gerätes (Bedarfssteuerung, Zeitsteuerung oder manuelle Steuerung) und die allgemeine Typologie (ob das Gerät Luft mit oder ohne Lüftungskanäle verteilt) eine Rolle.

Der errechnete SEV ist dabei in der Regel ein negativer Wert, da er die mögliche Einsparung von Primärenergie pro Jahr pro Quadratmeter Wohnfläche durch die Nutzung eines Wohnungslüftungsgerätes im Wohnraum im Vergleich zum Betrieb von herkömmlichen Heizmethoden aufzeigen soll. Je niedriger der Wert ist, desto mehr Primärenergie kann durch das Gerät theoretisch eingespart werden.

Die Grafik stellt dar, wie sich die neuen Mindestanforderungen auf die Energieeffizienzklassen auswirken. Wohnungslüftungen, die unter die Klassen E, F, und G fallen, dürfen ab dem 01. Januar 2018 nicht mehr in der EU vertrieben werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Anforderungen nur für Wohnungslüftungsgeräte gelten, die pro Luftvolumenstromrichtung mehr als 30 W an elektrischer Gesamtleistung aufnehmen.

Die SEV-Werte der Klassen E, F und G werden von Zu- oder Abluft-Geräten ohne Wärmerückgewinnung erreicht, die nur dadurch Heizenergie einsparen, dass sie kontrollierte Lüftung im Wohnraum sicherstellen. Die allermeisten, wenn nicht sogar alle dieser Geräte fallen aber aufgrund ihrer geringen elektrischen Leistung oder aufgrund anderer Eigenschaften nicht unter die Verordnung. Zu-/Abluft-Geräte mit Wärmerückgewinnung erreichen im Regelfall die Klassen B bis A+ und sind somit nicht von der Verschärfung der Anforderung betroffen.

Notwendigkeit von Mehrstufenantrieb oder Drehzahlregelung der Ventilatoren

Ventilatoren sollen immer ausreichend Luft in den Innenraum fördern, um den akuten Anforderungen im Wohnbereich gerecht zu werden. Nur mit ausreichendem Luftaustausch können sowohl der Bautenschutz als auch die Gesundheit der Bewohner sichergestellt werden. Um besonders effizient zu laufen und nicht unnötig Energie zu verbrauchen, sollte aber nicht mehr Luft gefördert werden, als für die momentanen Bedingungen im Wohnraum notwendig ist. Es ist wichtig, dass die Ventilatoren im Wohnungslüftungsgerät mit ausreichend Lüftungsstufen oder mit einer stufenlosen Drehzahlregelung ausgestattet sind, um den Luftaustausch an die tatsächlichen Bedingungen anzupassen.

Im Ökodesign für Wohnungslüftungsgeräte wird dieser Aspekt zum einen dadurch berücksichtigt, dass der sogenannte x-Wert als Parameter mit in die Berechnung des SEV einfließt. Dies gilt nur, solange das Gerät über bessere Steuerungsmöglichkeiten verfügt, als eine rein manuelle Einstellbarkeit durch den Nutzer. Je mehr Betriebsstufen der Ventilator fahren kann, desto niedriger fällt der berechnete jährliche Stromverbrauch des Gerätes aus, am energiesparendsten ist eine stufenlose Drehzahlregelung.

Zum anderen dürfen schon seit 2016 keine Geräte in der EU verkauft werden, die in weniger als drei festen Drehzahlen plus der Drehzahl 0 (aus) betrieben werden können.

Senkung des maximal erlaubten Schallpegels LWA

Um den Wohnkomfort der Bewohner aufrecht zu erhalten und keine Lärmbelästigung durch das Lüftungsgerät auszulösen, muss der ordnungsgemäße Betrieb einer Anlage ohne merkliche Schallemissionen in den Wohnraum realisiert werden. Bei Zentralanlagen mit kanalgeführten Zu- und Abluftströmen geschieht dies hauptsächlich bei der normgerechten und sachgemäßen Planung, Installation und Wartung durch den Fachhandwerker. Bei dezentralen Geräten, die an zumindest einer Luftstromrichtung direkt an Innenräume angrenzen, darf die Abstrahlung von Schall durch das Gehäuse im Normalbetrieb die Bewohner nicht beeinträchtigen.

Die EU-Kommission hat sich mit der Verschärfung der EU-Verordnung 1253/2014 darauf verständigt, dass derartige Wohnungslüftungsgeräte seit dem 01. Januar 2018 nicht mehr als 40 dB (A) an Schallemissionen in den Innenraum ausstrahlen dürfen. Für die Bewertung der Schallleistung für die Anforderungen laut Ökodesign wird der vom Gehäuse abgegebene Schallleistungspegel beim Bezugsluftvolumenstrom herangezogen. Der Bezugsluftvolumenstrom ist der Luftvolumenstrom, der vom Wohnungslüftungsgerät gefahren werden kann und bei 50 Pa (für Geräte mit Kanalanschluss) oder einem Mindestdruck (für Geräte ohne Kanalanschluss) am nächsten an, aber bei mindestens 70 Prozent des höchsten Luftvolumenstroms liegt. Dies bedeutet, dass die Schallleistung des Wohnungslüftungsgerätes bei Lüftung auf der höchsten Stufe über dem auf dem Ökodesign-Label angegebenen Richtwert liegen kann.

Auch hier ist zu bemerken, dass viele der Geräte, für welche die Grenzwerte kritisch werden könnten, aufgrund ihrer grundsätzlichen Konfiguration nicht von den Anforderungen des Ökodesign betroffen sind. Zur Wohnungslüftung geeignete Zu- oder Abluftanlagen ohne Kanalanschlussstutzen oder mit Stutzen an nur einer Luftstromrichtung haben in den meisten Fällen eine elektrische Gesamtleistung von weit unter 30 W pro Luftvolumenstrom.

Einrichtung zur thermischen Umgehung notwendig

An besonders heißen Tagen, also insbesondere im Sommer, kann eine Wärmerückgewinnung durch das Wohnungslüftungsgerät unerwünscht sein, die zu einer weiteren Erwärmung des Wohnbereichs führen würde. Daher sind Zu-/Abluftgeräte in den meisten Fällen mit einer thermischen Umgehung – oftmals als Sommer-Bypass bezeichnet – ausgerüstet, mit denen die Wärmeübertragung von der Abluft auf die Zuluft verhindert wird.

Laut den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 müssen Zwei-Richtungs-Wohnungslüftungsgeräte, also Zu-/Abluftgeräte, die in der EU an den Markt gebracht werden, über eine Einrichtung zur thermischen Umgehung verfügen. Eine derartige Einrichtung wird in der Verordnung wie folgt definiert: „[…] jede Lösung, bei der der Wärmetauscher umgangen oder dessen Wärmerückgewinnungsleistung automatisch oder von Hand gesteuert wird, wozu nicht unbedingt eine physische Umgehungsluftleitung erforderlich ist.“

Die thermische Umgehung der Wärmerückgewinnung kann also durch verschiedenartige Einrichtungen realisiert werden. Viele Geräte verfügen über eine manuelle oder automatisch aktivierbare Umgehungsfunktion, nach deren Aktivierung der Außenluftstrom am Wärmeübertrager vorbei geführt wird, so dass eine Aufwärmung der Zuluft nicht stattfindet. Eine andere Lösung, die oftmals bei älteren Geräten eingebaut wurde, ist eine Sommerbox. Diese baut der Nutzer bei Bedarf händisch in das Gerät ein, um die Luft umzuleiten. Auch durch temperaturbedingte Konfigurationen des Luftstroms oder der Laufraddrehzahl kann die Wärmerückgewinnung reduziert oder, zum Beispiel bei zeitweiser Abschaltung der Lüftung, gänzlich verhindert werden. Bei dezentralen Umschaltgeräten ist der Sommerbetrieb dadurch sichergestellt, dass ein Gerät konstant die Zuluft und ein weiteres konstant die Abluft fördert, ohne dass die Luftrichtungen umschalten.

Ausrüstung der Lüftungsanlage mit einer optischen Filterwechselanzeige

Lüftungsanlagen, bei denen mindestens ein Filter eingebaut ist, um den Innenraum sowie das Gerät selbst vor Verunreinigungen zu schützen, müssen seit Anfang 2018 mit einer optischen Filterwechselanzeige ausgestattet sein. Grundsätzlich sollte jedes Wohnungslüftungsgerät über einen Filter zur Luftreinigung verfügen, da die Hygiene und im Folgeschluss die Sicherstellung der Gesundheit der Bewohner mit die wichtigsten Funktionen dieser Geräte sind. Zudem sollten auch die Geräte an sich vor Schmutz geschützt werden.

Die meisten Zu-/Abluftgeräte verfügen daher über einen mittelfeinen bis feinen Luftfilter, der die dem Innenraum zuzuführende Luft reinigt, sodass Staub, Pollen und Feinstaub in ausreichenden Mengen abgefiltert werden. Zudem sitzt oftmals in der Abluftleitung vor dem Wärmeübertrager ein Grobfilter, der eine Verstaubung des Gerätes verhindert. Auch in reine Zu- oder Abluftgeräte sollte aus den selben Gründen mindestens ein Filter eingesetzt werden

Da die Filter im Betrieb selber verschmutzen, was eine Verringerung des geleisteten Luftvolumenstroms oder eine Erhöhung der Stromkosten zur Folge hat, müssen sie regelmäßig, bei den meisten Filtern ein bis zwei Mal pro Jahr, durch neue, saubere Filter ausgetauscht werden. Die Filterverschmutzung wird durch das Gerät überwacht, zum Beispiel durch eine Betriebsstundenzählung oder eine Messung des Druckverlusts. Hält das Gerät einen Filterwechsel für notwendig, zeigt es dies bei den meisten Geräten akustisch oder optisch an, wobei im Sinne der neuen Anforderung in alle neuen Geräte seit 2018 eine optische Filterwechselanzeige eingebaut sein muss.

In den Ökodesign Verordnungen für Wohnungslüftungsgeräte wird aber nicht definiert, wo diese optische Anzeige stattzufinden hat. Möglich ist die Anzeige des nötigen Filterwechsels direkt am Gerät, am Display im Wohnraum oder, bei computer-, tablet- oder smartphonegesteuerten Lüftungsgeräten, per Benachrichtigung im Programm oder der App. Erstgenannte Variante ist aufgrund dessen, dass Zu-/Abluftgeräte zumeist in einem separaten Technikraum, dem Keller oder auf dem Dachboden installiert sind, für eine regelmäßige Kontrolle des Filterstatus wenig geeignet.